奈良美智卡通情绪写实主义东方文化现代艺术

温钦画廊 / 2025-11-01

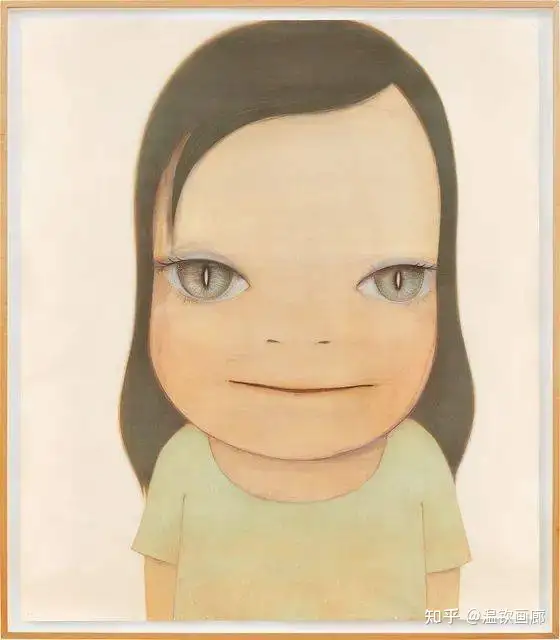

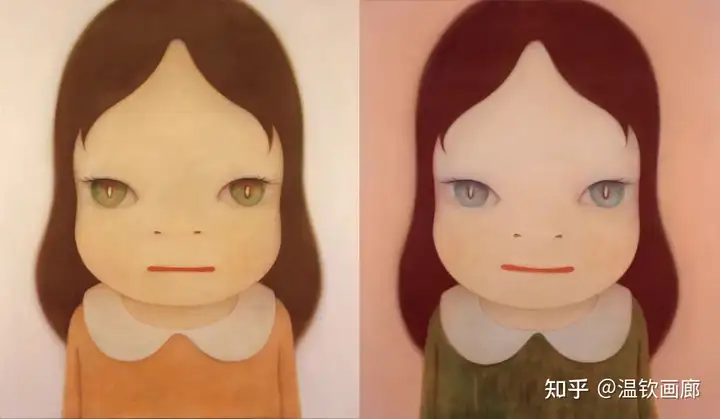

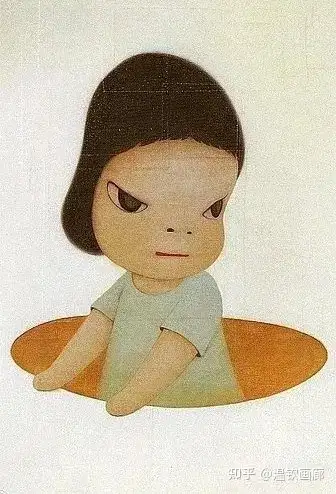

奈良美智

画布、丙烯

227cm×182cm

2006 年

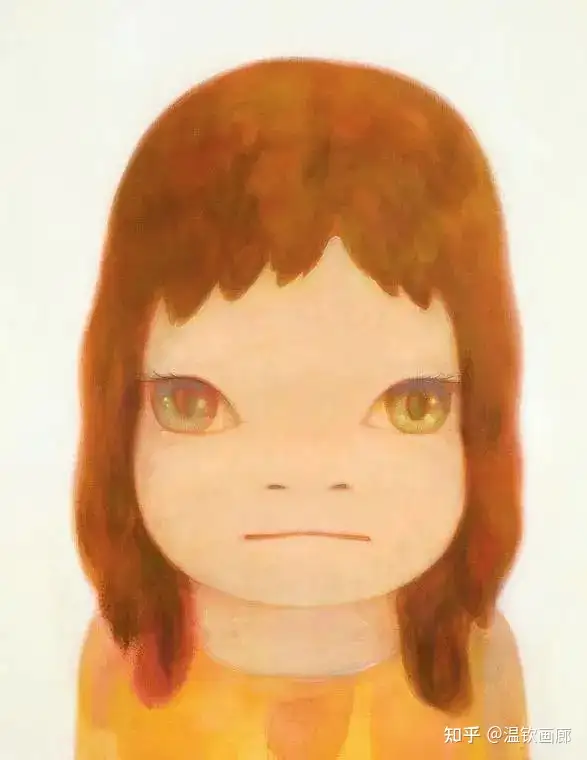

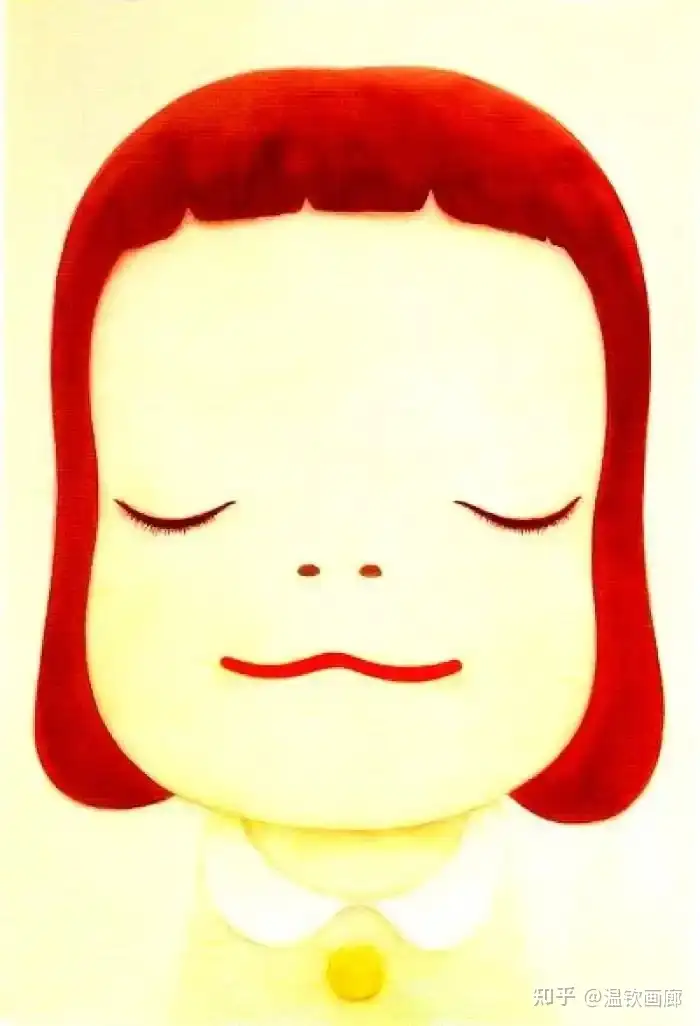

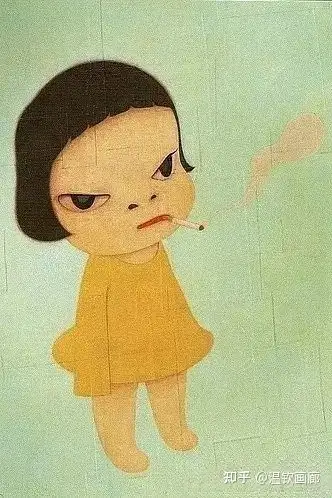

奈良美智

画布、丙烯

117cm×91cm

2007 年

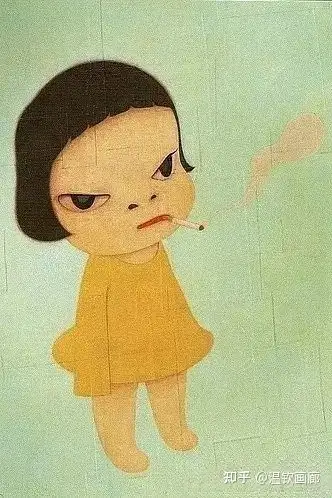

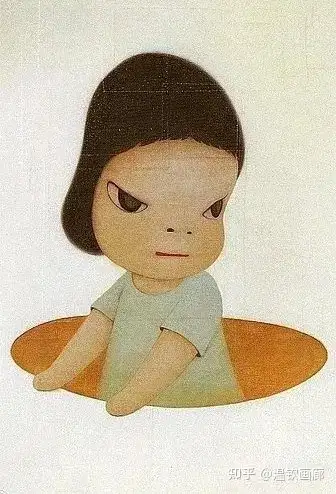

一、“可爱的颠覆”与“矛盾的崇高”

奈良美智美学的基石在于对“可爱”这一美学范畴的深刻颠覆与重构。

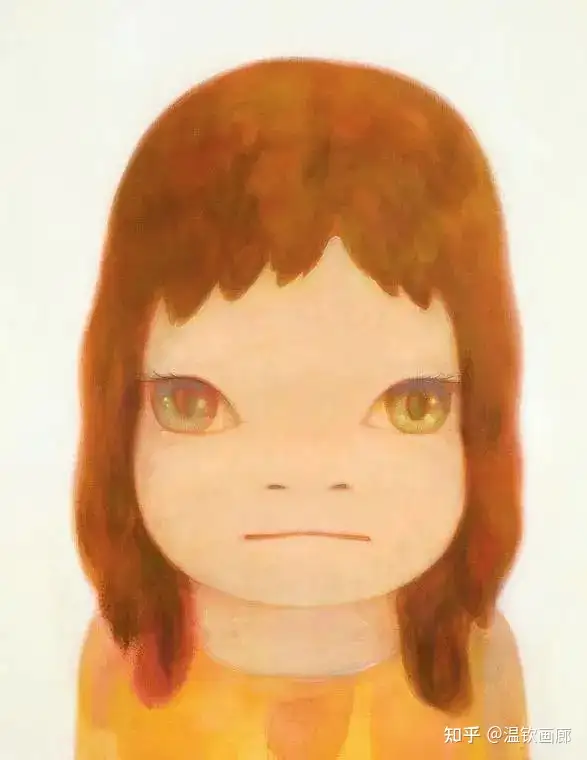

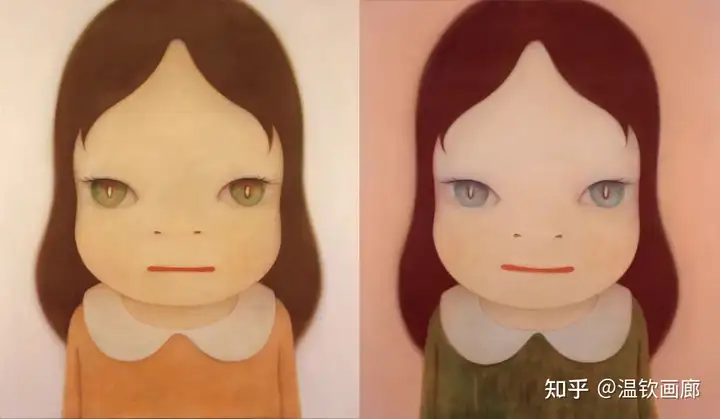

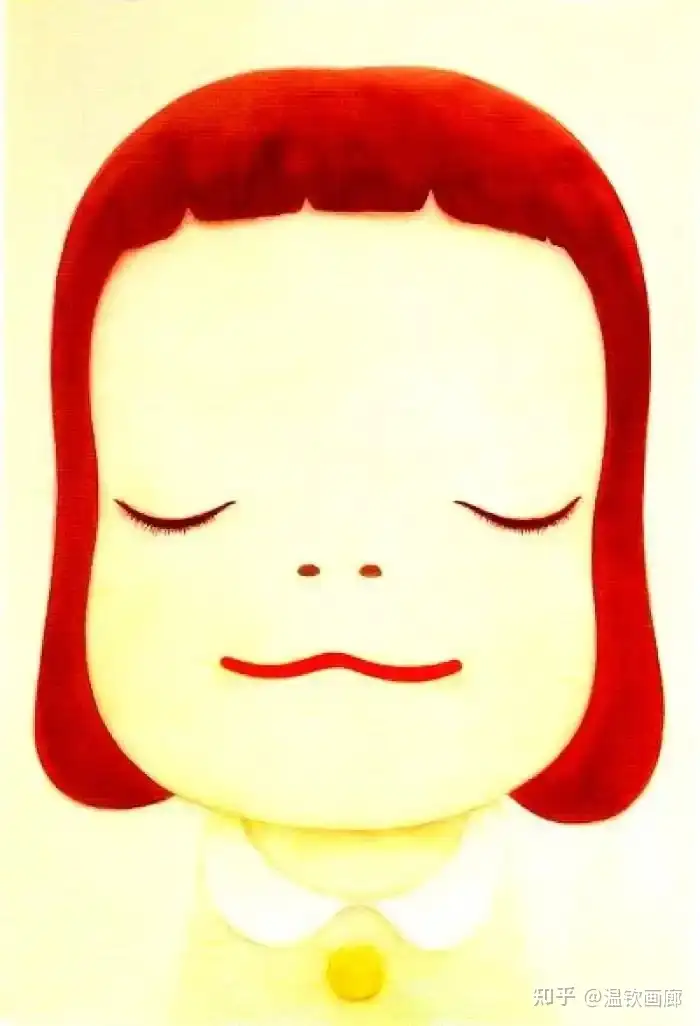

形式的亲和力与内容的疏离感:他采用了漫画式的简化造型、圆润的轮廓和儿童主题,这些元素构成了美学上的“可爱”,具有天然的亲和力与吸引力,符合康德所说的“纯粹美”中的令人愉悦的特质。然而,画中人物斜视、挑衅或空洞的眼神,却注入了黑格尔美学中的“否定性”精神——一种对现状的不满与疏离。这种形式与内容的巨大张力,创造了作品的核心魅力。它不是单纯的甜美,而是一种 “甜美的悲怆” ,一种在天真无邪的形式下包裹的深刻忧郁与反叛。

“消极的崇高”体验:康德将“崇高”分为数学的崇高与力量的崇高。奈良作品中的孩子,以其沉默、孤寂的姿态,展现出一种对抗庞大外部世界(社会、成人规则、孤独)的精神力量。观者感受到的并非被碾压的恐惧,而是一种在认识到个体渺小与孤独的必然性后,所产生的内省与共鸣。这种在消极情绪(孤独、悲伤)中寻找到的普遍人性与精神韧性,构成了一种现代意义上的、“消极的崇高”美学体验。

二、简练符号与情感的通感

奈良美智是一位塑造视觉符号的大师,其美学机制高度依赖于简练与留白。

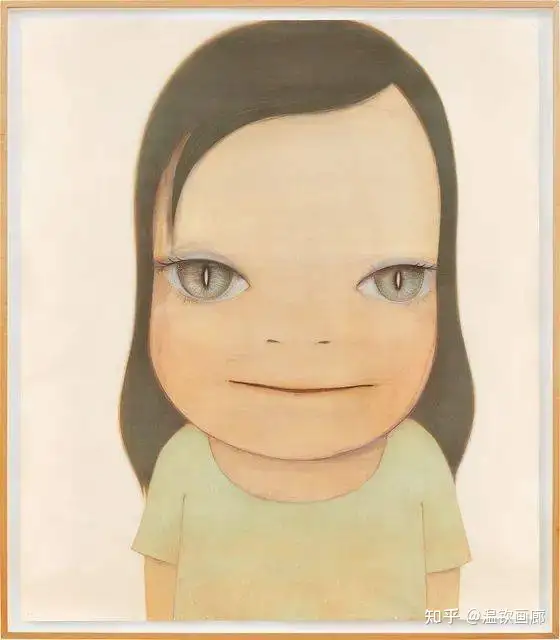

符号的普世性:他将情感高度提纯,凝结为“大头小孩”和“小狗”这两个核心符号。这些符号超越了文化、年龄和语言的边界,成为一种情感的“通感”载体。它们不指向任何具体的叙事,而是直接唤起观者自身关于童年、孤独与成长的记忆与情绪。这种美学策略类似于中国画中的“写意”,重在传神而非写形。

空无的背景与精神的聚焦:他几乎所有的早期作品都将人物置于空无、平面化的背景中。这在美学上起到了双重作用:

1. 现象学上的“悬置”:它搁置了具体的时间与空间,迫使观者直接面对人物的内在精神状态,进行一场纯粹的眼神与心灵的交流。

2. 创造心理场域:空白并非虚无,而是充满了情感的张力。它象征着人物(以及观者自身)内心的孤寂感、无限的精神漫游或未被言说的心理空间。这种处理方式与日本传统美学中的 “间”和 “余白” 概念一脉相承,强调“以无胜有”的意境。

三、东方美学的当代转译

奈良美智的美学根植于深厚的东方文化土壤,并进行了成功的当代转化。

“寂”与“物哀”的现代表达:日本传统美学中的“物哀”(对事物无常之美的细腻感受)和“寂”(在简素与静寂中体会到的内在丰富性),在他的作品中得到了淋漓尽致的体现。画中孩子眼神里转瞬即逝的忧伤、作品整体散发出的孤寂氛围,正是对现代人精神世界中“物哀”之情的精准捕捉。而他对粗糙材料(如瓦楞纸)的偏爱,也暗合了“寂”美学中对不完美、岁月痕迹的欣赏。

线条的书写性:他的笔触并非工业化的平滑,而是保留了手绘的书写性和 “笔势”。快速、有时甚至略显笨拙的线条,承载了艺术家作画时的即时情绪,这与东方书法和写意画中“字如其人”、“画为心迹”的美学观念相通,赋予了作品强烈的生命感和真诚度。

四、“后卡通”时代的情绪写实主义

在当代艺术的谱系中,奈良美智确立了一种独特的“后卡通”美学风格。对波普艺术的超越:他与安迪·沃霍尔等波普艺术家不同,后者挪用大众图像是为了批判消费文化的表面性与重复性。奈良美智虽然使用了卡通元素,但他的目的不是为了批判卡通文化本身,而是将卡通作为一种真诚的抒情语言,用以探索内在的心理真实。这是一种 “情绪写实主义”,它所描绘的不是外部世界的真实,而是内心情感的真实。

与“超扁平”的差异:尽管常与村上隆的“超扁平”运动并列,但二人的美学追求迥异。村上隆的“超扁平”是宏观的,指向社会、消费与宅文化。而奈良美智的美学是微观和内省的,他的“扁平”消除了画面的景深,却为心理的深度腾出了无限空间。他关注的不是世界的扁平化,而是个体在扁平化世界中的深度情感存在。

奈良美智作品的美学价值,在于他构建了一套以“矛盾性”为核心、以“简练符号”为载体、以“东方精神”为底蕴的现代情感美学体系。他通过颠覆“可爱”的既定含义,将儿童形象提升为一个承载复杂现代性情感的哲学容器。他的艺术之所以能引发全球共鸣,正是因为他用最通俗的视觉语言,触及了人类最普世的情感内核——那种存在于每个人心中,既渴望纯真又不得不面对疏离的、永恒的“内在小孩”。这不仅是对当代艺术语言的丰富,更是一次成功的美学实践,证明了在高度图像化的时代,真诚的情感本身依然具有无可替代的、撼人心魄的力量。

温钦画廊私人洽购(私洽)艺术品中有很多奈良美智原作,可以帮助想投资收藏奈良美智的朋友。