保罗·高更 Paul Gauguin 将具体女性抽象成观念和符号象征主义绘画

温钦画廊 / 2025-04-29

“I shut my eyes in order to see.”

“我闭上双眼,是为了看见。”

- Paul Gauguin

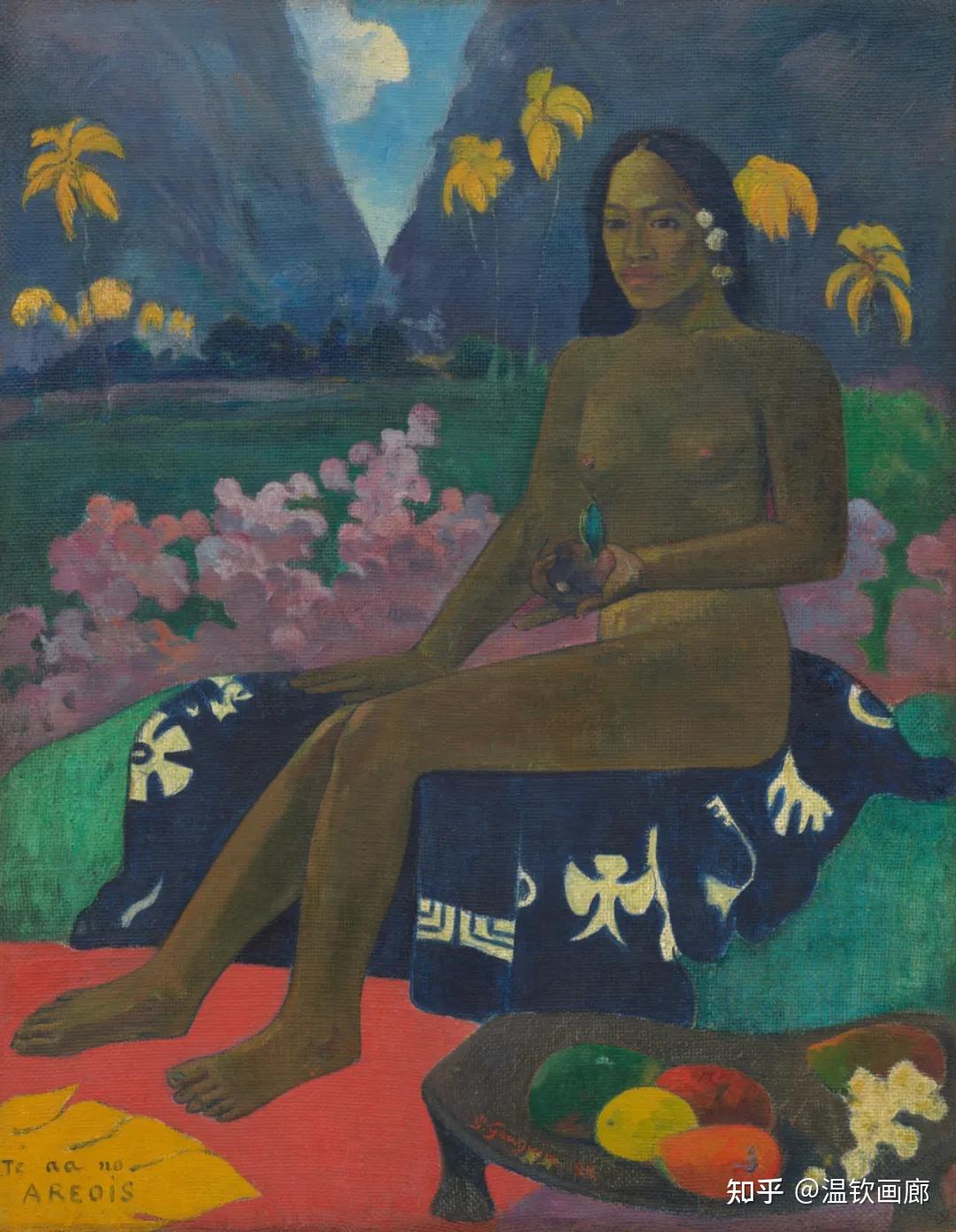

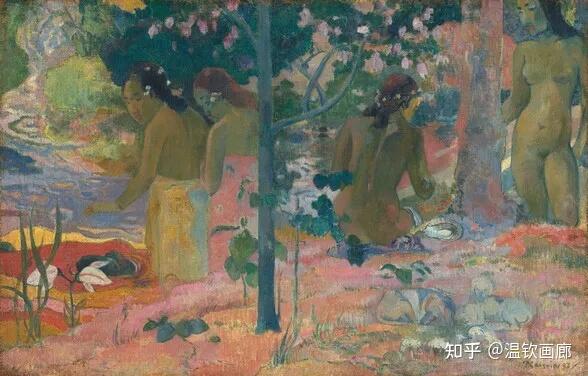

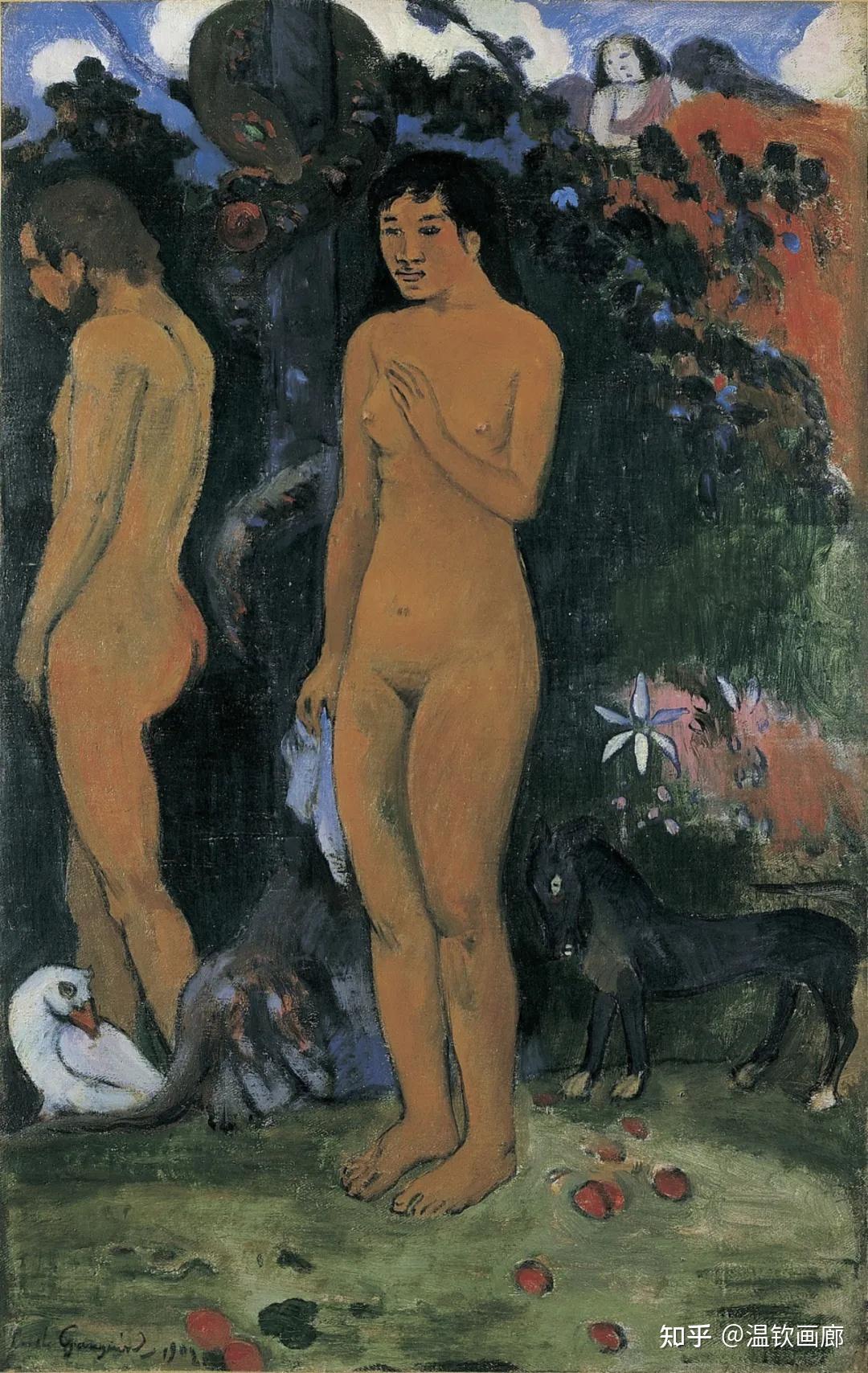

《阿雷奥伊的种子》1892

1891年春天,高更前往南太平洋的塔希提岛,当时是法国殖民地。他希望找到一个远离现代大都市巴黎的迷人天堂。然而,在高更到来时,塔希提已经因法国殖民而发生了深刻的变化:贫穷和疾病猖獗。尽管如此,高更岛的画作中还是包括了想象中的元素,将大溪地塑造成一个前现代的休闲之地。他使用明亮、平淡和不切实际的颜色,以及他对恢复“纯粹”主题的兴趣,更接近自然,对下一代欧洲艺术家产生了巨大影响,包括野兽派和德国表现主义者。

一、沉默的凝视者:画布上的“她们”

在巴黎,人们看惯了洛可可时期那些轻盈柔软的女体:布歇笔下的泉水仙女、弗拉戈纳尔绘制的秋千少女,都是用脂粉调配出来的幻想糖衣。而到了19世纪末,一个叫保罗·高更的画家,却在南太平洋的岛屿上,重新发明了“女性”这件事。

在他的画布上,女人不再是娇滴滴的法兰西玫瑰,而是沉默的黑曜石。她们皮肤黝黑,眼神深不可测,常常赤裸却不羞赧,像是凝固的神话。

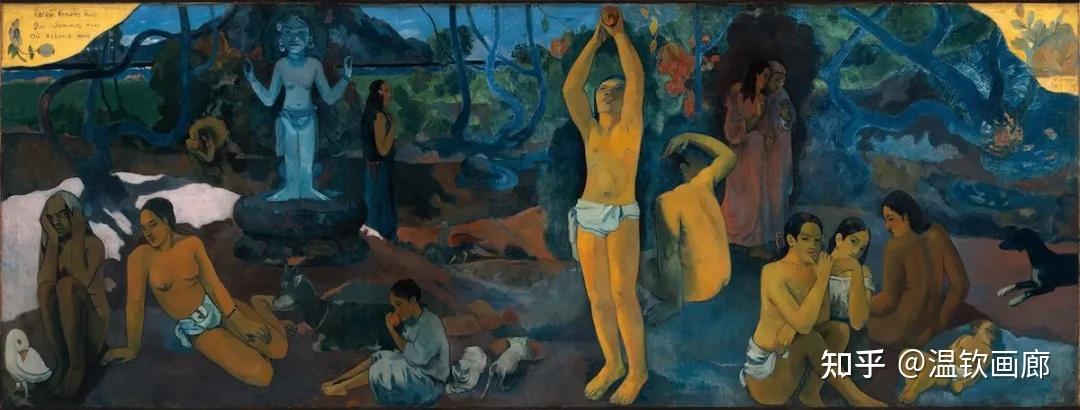

比如那幅最著名的《我们从哪里来?我们是谁?我们到哪里去?》:一个群体性的女性宇宙,婴儿、少女、母亲、老妇,围绕着一个神秘而神圣的空间排列开来。画中几乎没有任何表情动作,女性人物仿佛不是被“画出来”的,而是被“召唤”出来的。

这是一幅画,但更像是一个沉默的神谕。

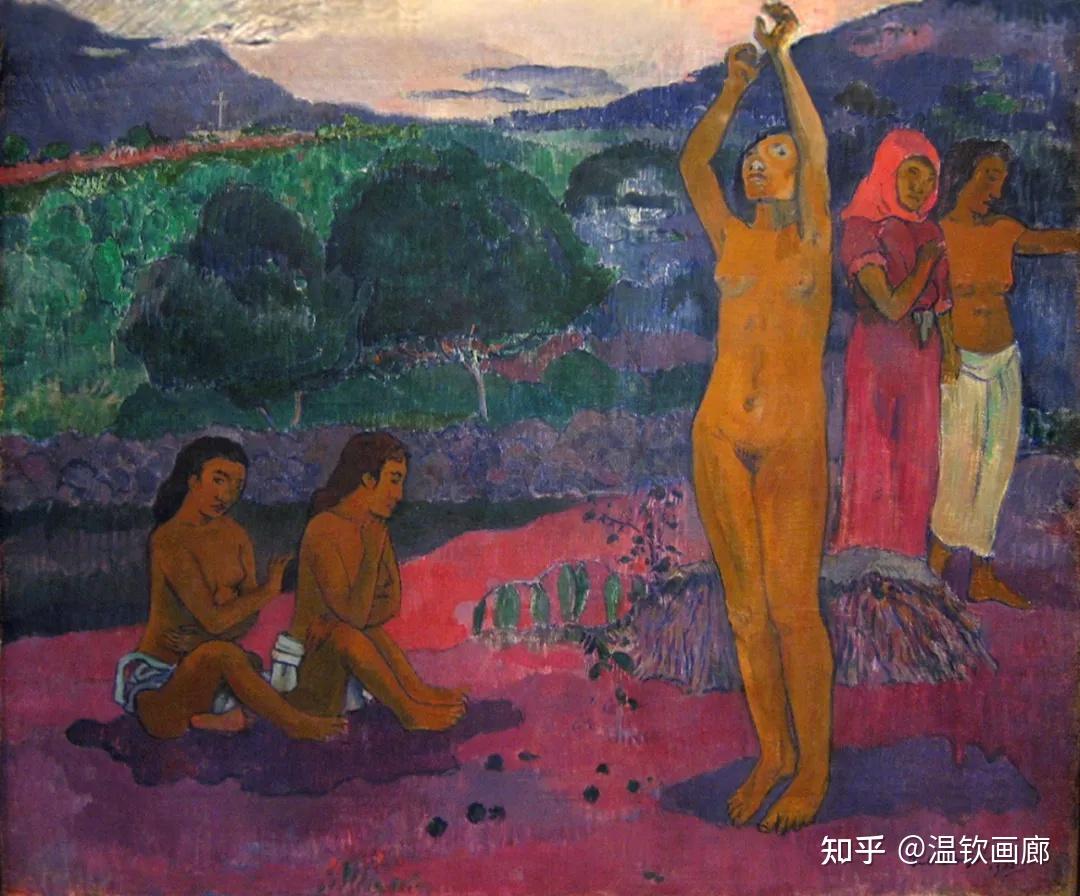

《我们来自哪里?我们是什么?我们要去哪里?》1887-88

这幅作品与梵高的《星夜》一起,被认为是最具标志性的后印象派杰作。

1897年12月,高更决定自杀。他病得很惨,没有足够的钱来治疗,他负债累累,被那些欠他钱的人抛弃了。他的热带天堂已经失败了。他希望在死前画一幅伟大的最后遗嘱画,并调动他所有的力量,在一次爆发的能量中,他画了这幅画布,是他最大的画。

高更康复后,1898年春天,他把这幅画送到巴黎,在安布罗瓦斯·沃拉尔的画廊展出。在那里,它引起了相当大的关注,评论家安德烈·方丹纳斯(Andre Fontainas)以同情的方式详细地讨论了它,但从传统的角度来看,对他来说,这幅画缺乏任何明确的内容;“没有什么,”他写道,“可以解释寓言的含义。”在1899年3月的一封信中,高更回复:“我的梦想是无形的,它不暗示寓言;正如Mailarme所说,‘这是一首音乐诗,不需要剧本。’因此,作品的本质,无实质且具有更高层次,恰恰在于没有表达的东西;它是线条的隐性结果,没有颜色或文字;它没有物质存在。”

问题是,这些女人在沉默什么?她们凝视着我们,还是我们凝视着她们?她们是神圣的化身,还是被观看的他者?

我们得承认,这并不是一个简单的艺术问题,而是一场充满火药味的文化辩论。

二、欲望的地理学:巴黎的凝视与塔希提的身体

当高更第一次踏上塔希提岛的海滩,他说自己“像是回到了伊甸园”。

但这个“伊甸园”并不是空无一物的荒野,而是一个被殖民命名、占领、分类的世界。法国人在岛上设立了教堂、法院和殖民警察,塔希提女性也早就学会穿裙子、进教堂、讲法语。

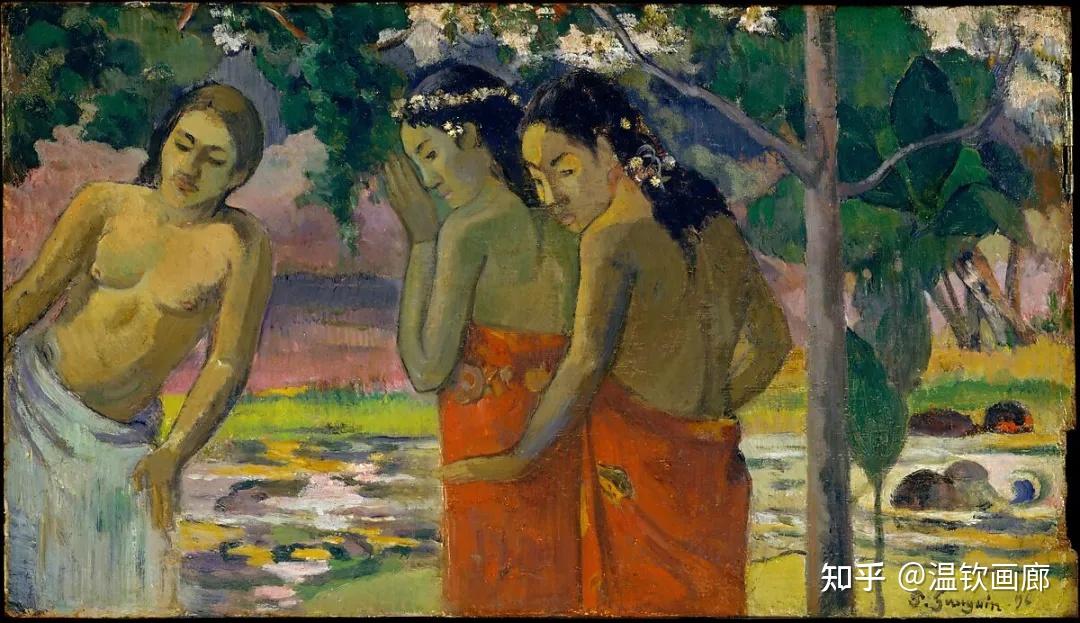

《三个塔希提女人》1896

高更并不喜欢这一切。他抱怨:“她们已经被污染了。”他甚至在写给朋友的信中这样描述塔希提女孩:“当她们脱掉文明的衣服时,才显露出天真的野性。”

换句话说,他并不是真的在寻找现实中的女人,而是在寻找自己的欲望。

他的画笔不是记录,而是投射。他不在乎这些女人真正的身份、声音、故事,他更在乎她们能否成为他想象中“原始之美”的容器。

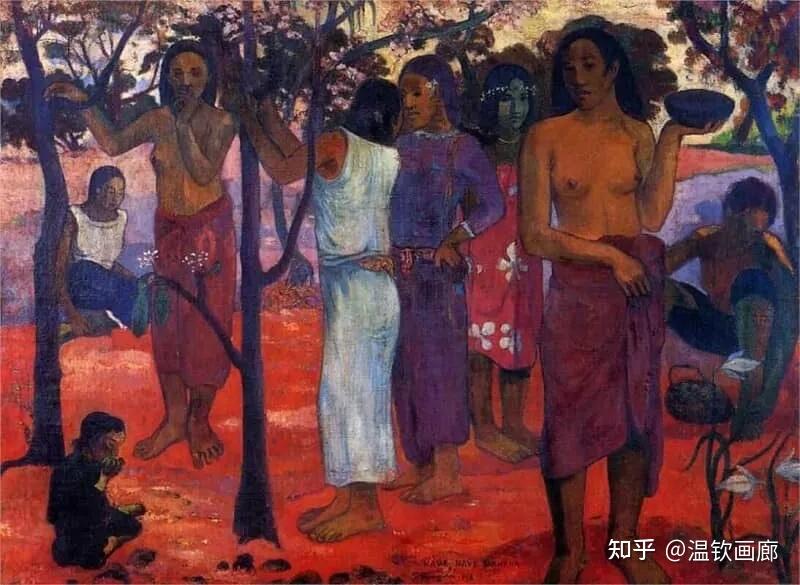

《塔希提女人和男孩》1899

这是一种典型的殖民式观看——既掠夺,又神化;既消费,又膜拜。

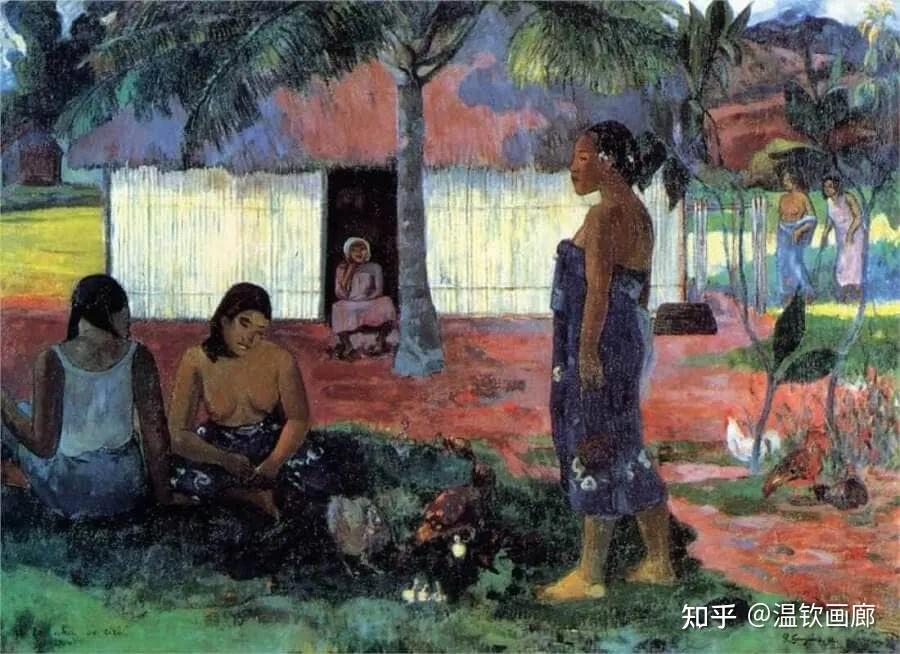

在高更的画里,塔希提女人常常是静止的、顺从的、沉默的。她们被摆成雕塑,被涂成图腾,被打造成某种视觉神话。她们从不回望我们——不是因为她们不敢,而是因为高更不允许。

三、身体作为神话:裸体、象征与视觉控制

高更不是第一个画裸女的西方艺术家。但他可能是最矛盾、最危险、也最富有象征意味的那一位。

在文艺复兴到19世纪的欧洲传统里,女性裸体通常有两种处理方式:

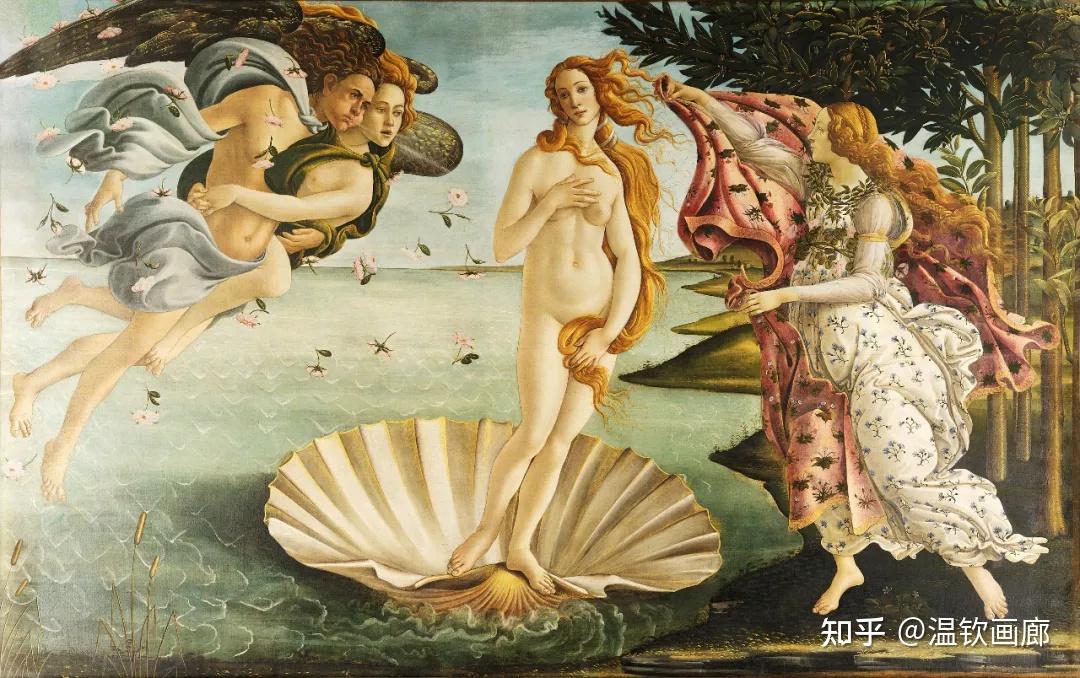

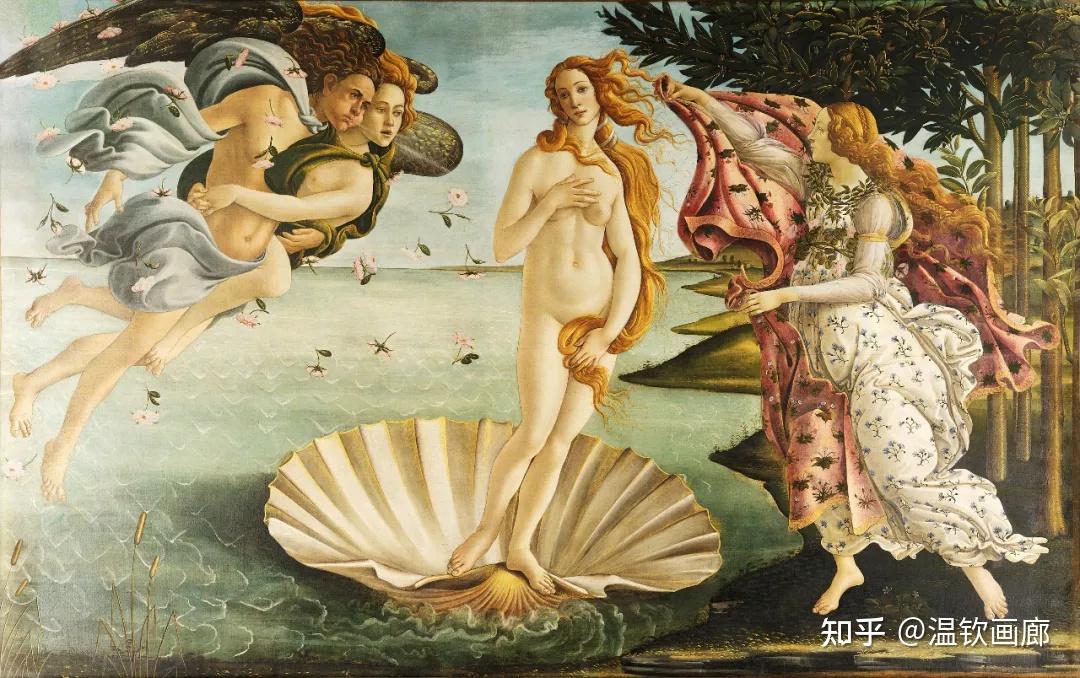

一种是以神话为外衣,比如波提切利的《维纳斯的诞生》、提香的《乌尔比诺的维纳斯》;

另一种是以现实主义为招牌,比如马奈的《草地上的午餐》或库尔贝的《世界的起源》。

《维纳斯的诞生》1482-86

桑德罗·波提切利

佛罗伦斯乌菲兹美术馆

《草地上的午餐》1862-63

爱德华·马奈

巴黎奥塞美术馆

但高更的裸女却处在一种奇怪的缝隙中。

她们不是古希腊神祇,也不是巴黎妓女。她们既没有名字,也没有历史。她们脱去衣物,不是为了被理解,而是为了被观看、被投射、被仪式化。

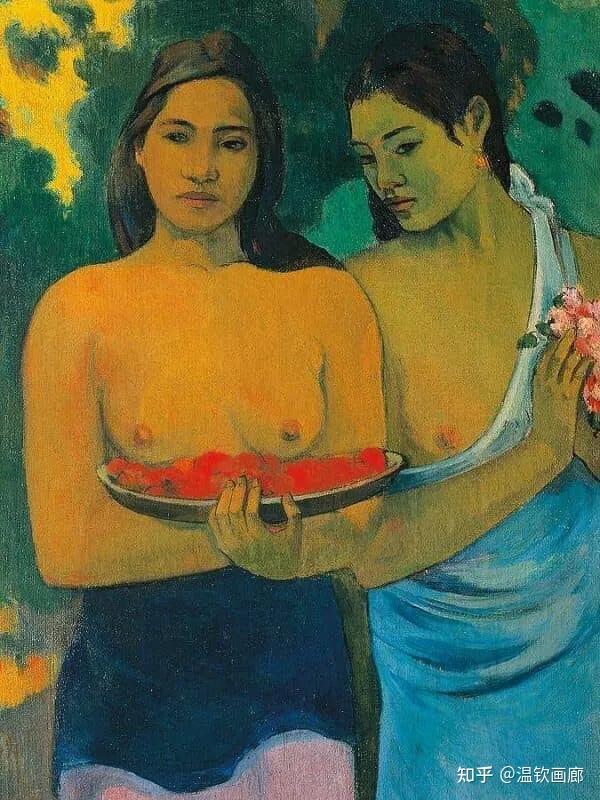

在《两个塔希提女人》中,两个女子半裸而坐,一个手持花朵,另一个胸前垂下沉重的乳房,像是自然母性的象征。但她们的目光是空洞的,不带欲望,也不带抵抗。画面的构图既平静又令人不安——一种冷漠的、不可穿透的存在感。

这不是情色的裸体,而是符号的裸体。

高更让这些女性身体成为图腾语言的一部分。躯体不再属于她们自己,而是服务于高更绘画中的“视觉神话”——它是关于“原始之爱”、“自然之神”的讲述工具,是一块被献祭的画布。

《两个塔希提女人》1899

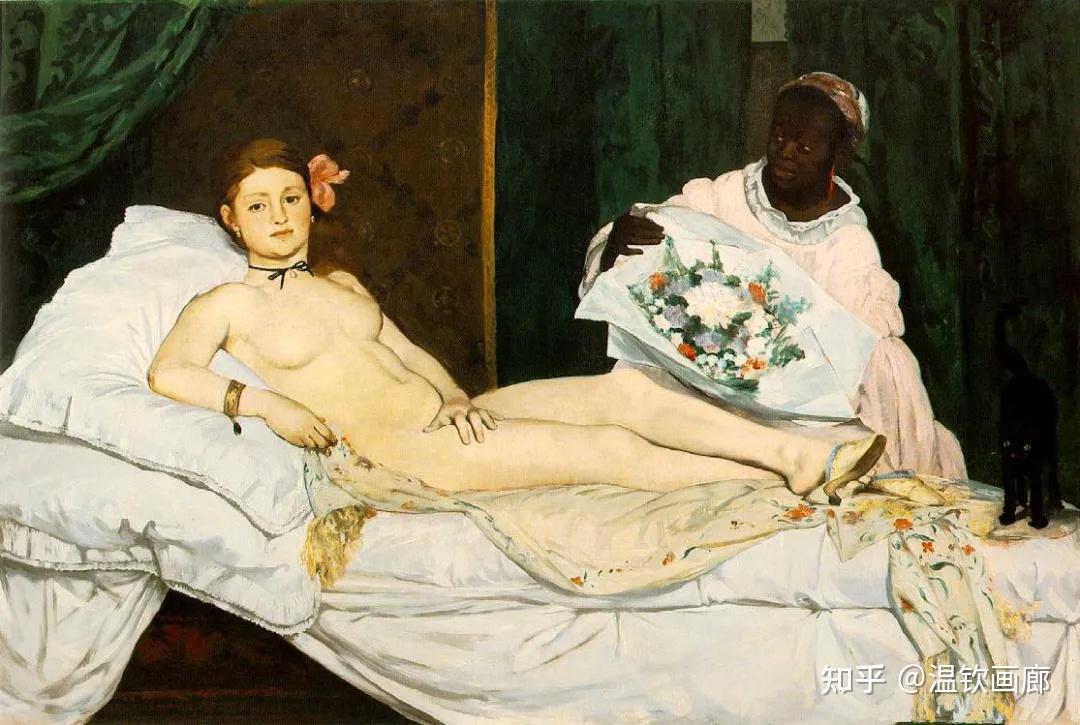

虽然塔希提被描绘成一个无辜的天堂,但画中的两个女人以类似于爱德华·马内特的《草地上的午餐》(1863年)或奥林匹亚(1863年)的方式与观众对峙,并遵循将女人的乳房比作鲜花或水果的艺术传统。随着高更结束他在大溪地的工作,他越来越关注本土妇女的美丽和宁静的美德。在这幅画中,他依靠雕塑模型的形式、手势和面部表情来生动地描述“大溪地夏娃”的情感:“非常微妙,非常懂事她的天真”,同时“仍然能够赤身裸体走来走去,没有羞耻心。”

但我们必须警觉:神话是双刃剑。

一方面,这些裸体脱离了西方现实主义对身体的“再现”逻辑,开启了现代主义造型的自由实验。线条不再拘泥,色彩变得野蛮,形式被打破。这正是马蒂斯、毕加索在高更之后接过的那把火炬。

另一方面,高更的“神化”,也无异于一种去人化的暴力。他抹除了个体差异,将具体女性抽象成观念和符号,把她们作为异域欲望的模板。

这不是向塔希提女人致敬,而是一种精致的殖民式凝视。

完美的日子,1896

高更的艺术有一个反复出现的方面,这幅平静的画布是它的一个例子,不可避免地被称为装饰。有时,他的设计,有节奏和缓慢,暗示着雕刻的浮雕的狭窄、起伏的浮雕空间。

对于这幅画布来说,色彩和谐更丰富,色调更融合,挂毯也许是更紧密的平行。构图充满了高大的身影,几乎触及其边界,树木超越了它们,以及地面和天空的水平带,因此每个点都像其他点一样丰富和清晰。

四、异族幻想的炼金术:在焦虑时代构筑“她者天堂”

如果说印象派的画家在阳光下捕捉时间的流动,那么高更的画则是在梦境里拼贴欲望的遗迹。他不是用眼睛看,而是用幻想编织。

问题是:为什么19世纪末的高更,尤其需要这样的“她者幻想”?

答案可能藏在他所生活的时代深处。

那是一个焦虑的年代:工业化正在以蒸汽和铁轨重塑整个欧洲;资本主义的浪潮推翻了旧有的社会结构;信仰失落,城市膨胀,艺术也陷入一种空前的“现代病”——模仿疲劳、真实崩塌、美感空转。

而殖民扩张,恰恰成了这场现代焦虑的“出口”。

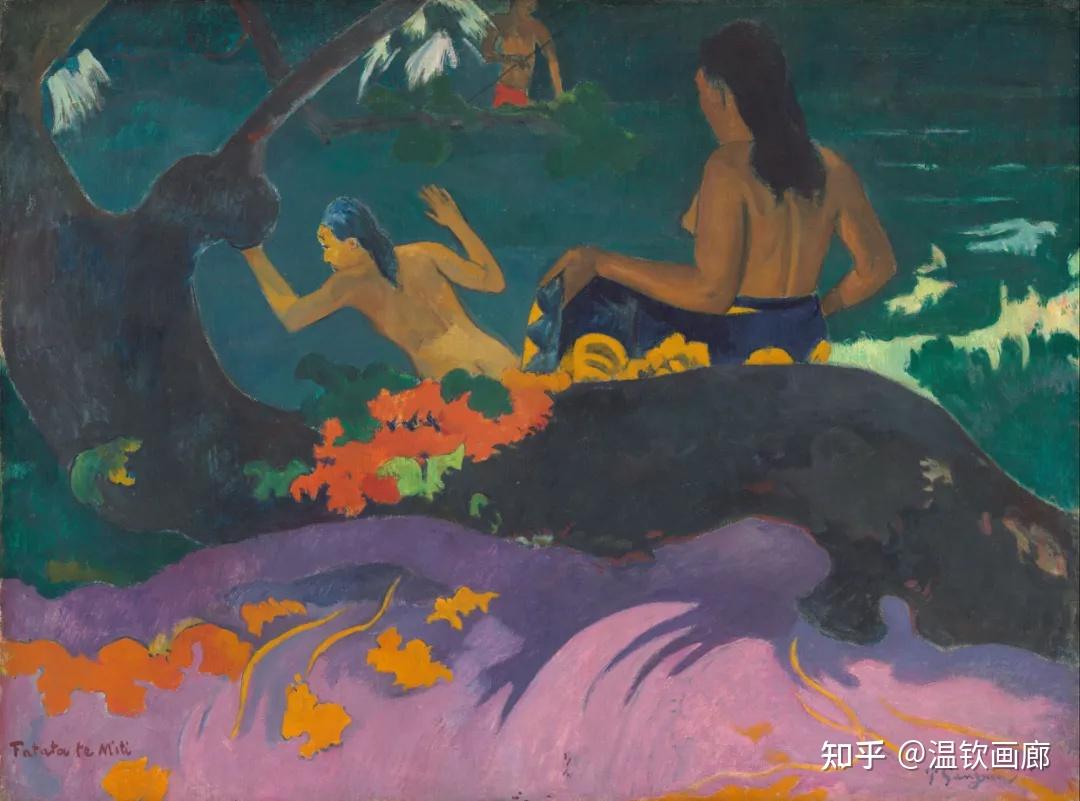

《海边》1892

远方成为疗愈的空间,异族他者成了心灵的寄托。殖民地不仅提供原材料,也提供幻想资源。巴黎的万国博览会上,非洲面具、塔希提雕像、印尼织布被陈列得如同神物;但在玻璃罩外,它们只不过是好奇与审美的猎物。

高更的“原始梦”就在这种背景下浮现。他不是在寻找真实的塔希提,而是在为西方的现代疲惫寻找替身与通道。

在他的画里,塔希提女性被构建成“未被污染的自然”;她们不劳作、不争辩、不服从历史的逻辑。她们成了反现代的寓言——是西方男性在失控世界中,虚构出来的一个“失落乌托邦”。

因此,她者的裸体并不是情欲本身,而是西方自我迷失的投影面。

《你为什么生气?》1896

高更对塔希提的迷恋,本质上是一种关于欧洲自身的隐秘修辞。他不是想走向“她者”,而是借“她者”找回一个更“纯粹”的自己。

他不是放弃现代性,而是在远方缝制一种他可以控制的“理想现代性”。

五、她为何不回望?女性目光与殖民凝视的剧场

在高更的画中,女性很少正视观众。即便她们面向我们,也往往眼神游离、低垂、模糊不清,像是在听从某种更高、更遥远的召唤。看似安详,实则令人不安——那是一种“被安排的沉默”。

我们不妨对比看看西方绘画史中“女性目光”的不同戏码。

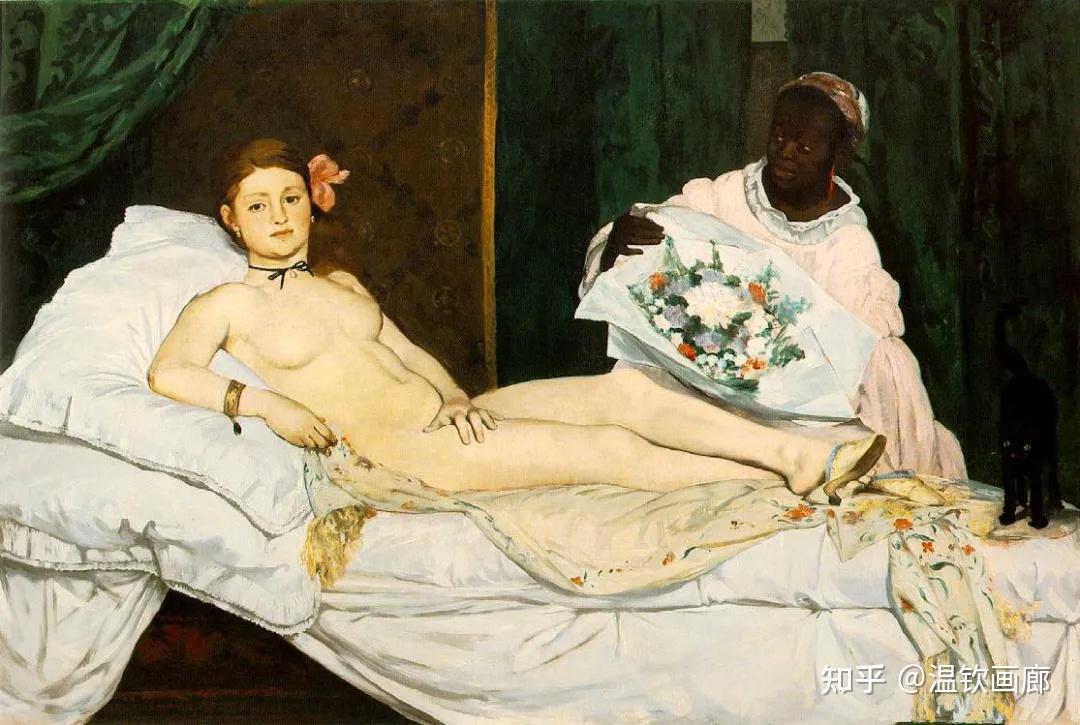

在提香的《乌尔比诺的维纳斯》里,裸女坦然地直视观者,既是挑逗也是权力的协商:她知道自己被看,甚至学会如何反制观看。在马奈的《奥林匹亚》中,凝视则变成武器,冷峻、直白、不容退让。她不是谁的幻想,而是一位“我就是我”的现代女性。

《乌尔比诺的维纳斯》1538

提香

佛罗伦萨乌菲兹美术馆

《奥林匹亚》1863

爱德华·马奈

巴黎奥塞美术馆

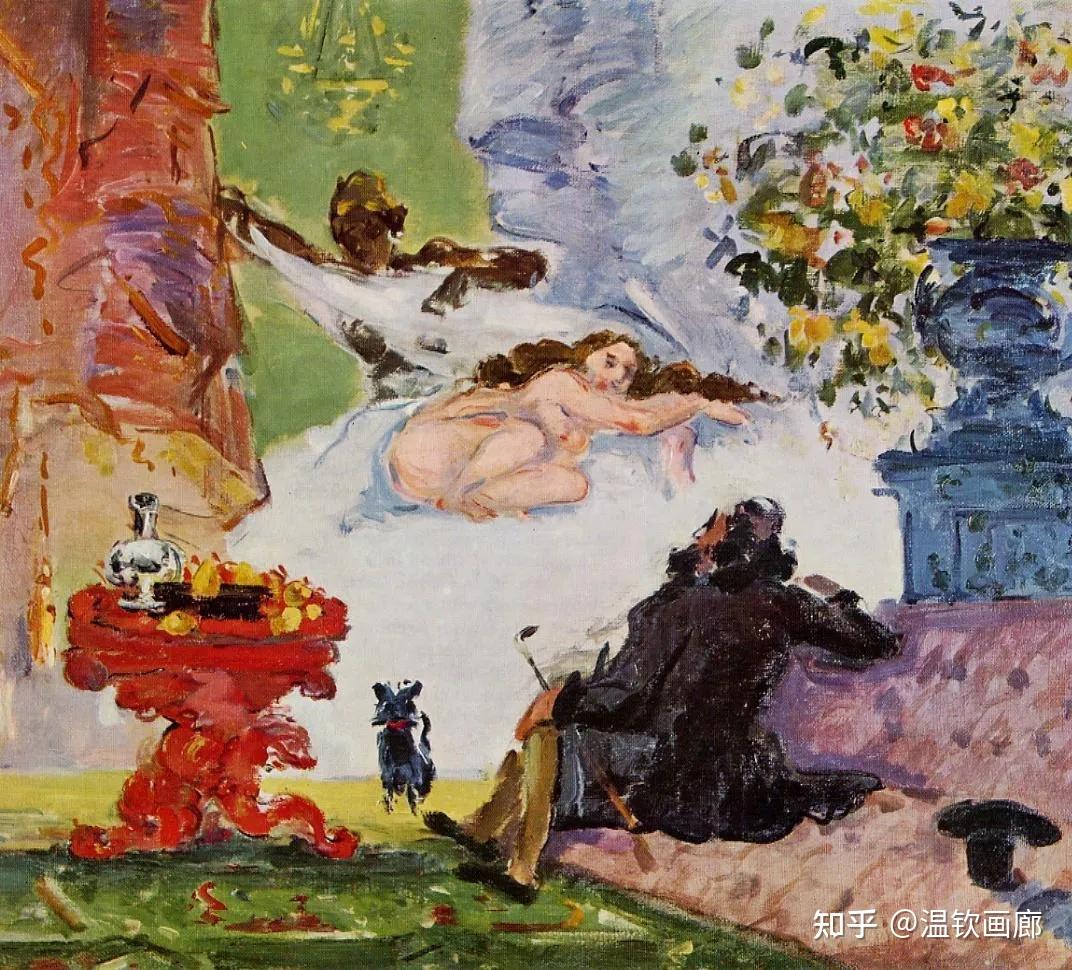

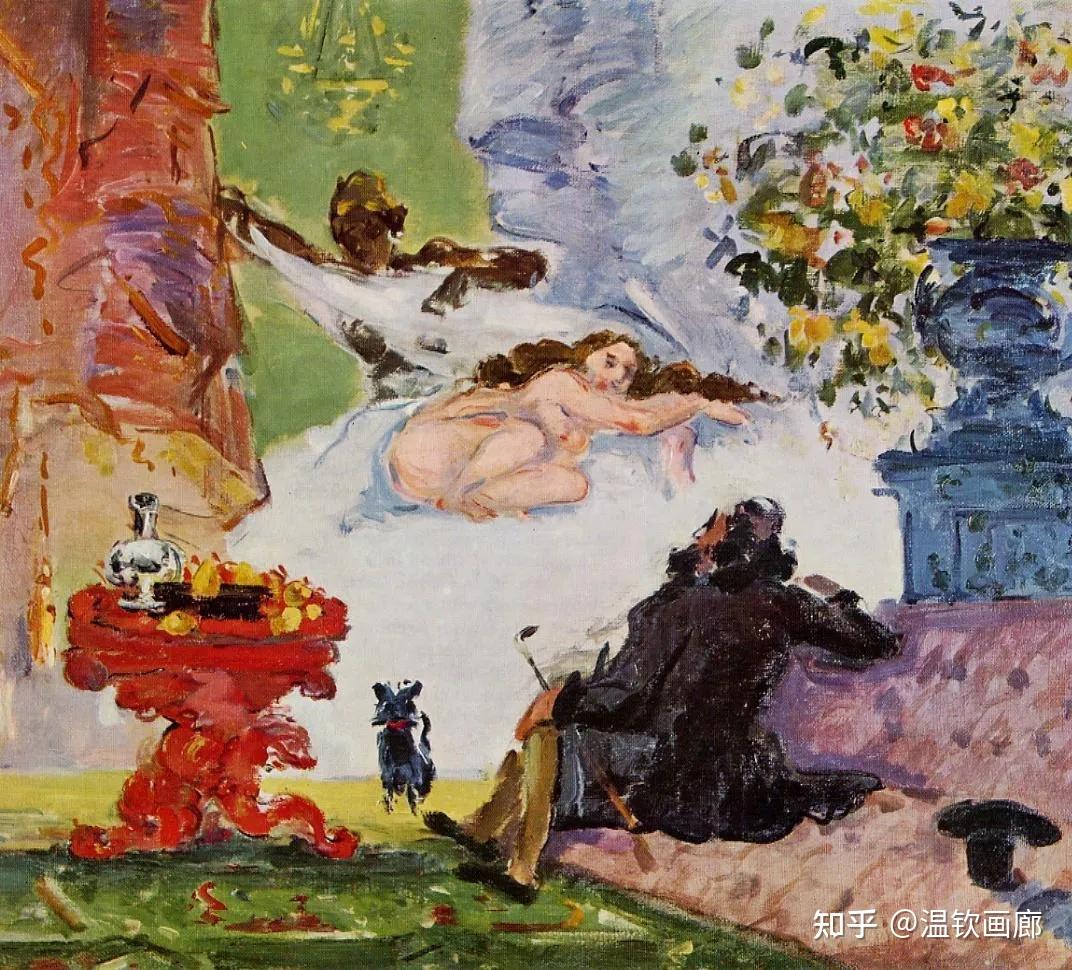

《现代奥林匹亚》1873-74

保罗·塞尚

而在高更的塔希提女性中,目光的权利被剥夺了。她们被画作冻结在一种永恒的“被看见状态”中,却无力回应——她们从未真正拥有自己的观看位置。

这不是偶然的构图技巧,而是一种根深蒂固的视觉权力结构。

艺术史学者琳达·诺克林(Linda Nochlin)曾指出:

“西方绘画中的女性裸体,从来不仅是身体的呈现,而是权力的游戏场。”在这个场里,画家是导演,女性是演员,观者是默契的同谋。

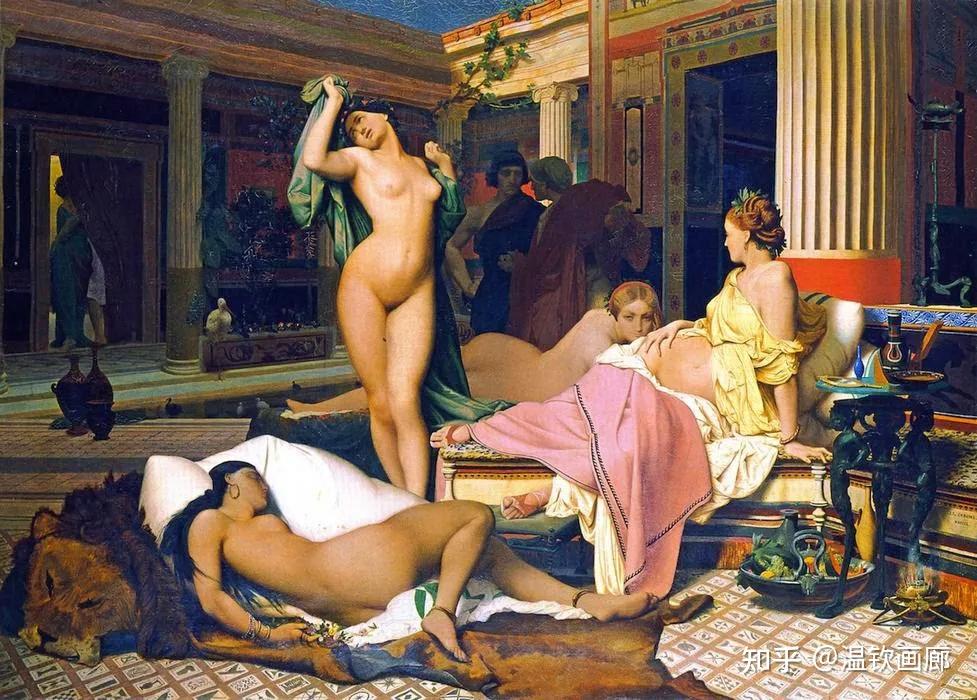

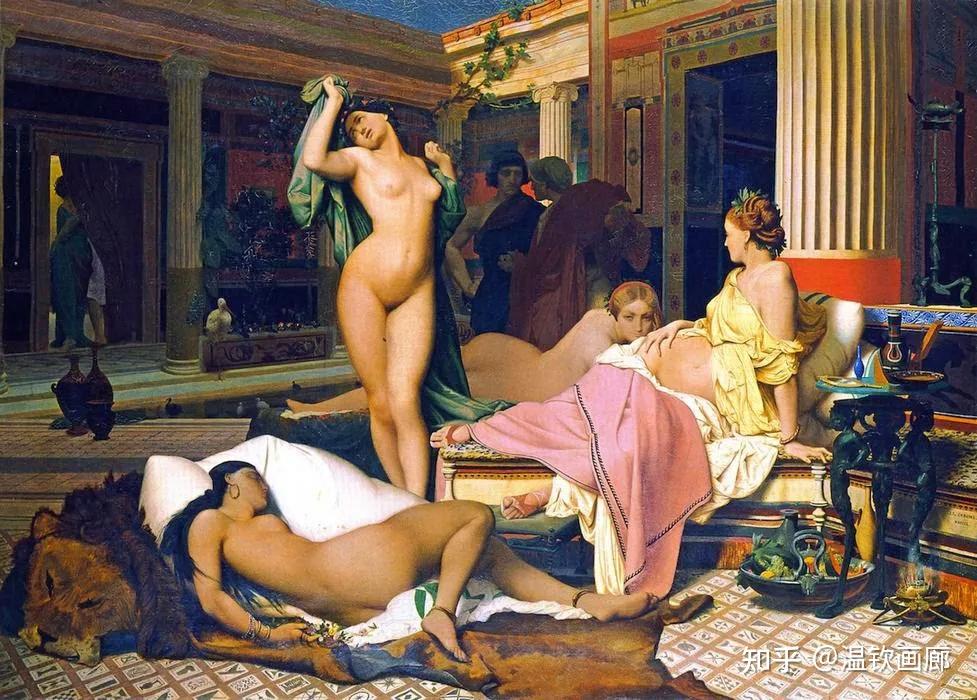

《(希腊人的)香闺》1850

让-莱昂·热罗姆

而在殖民语境下,这种权力关系被放大了数倍。

当高更置身塔希提,他的身份不只是“画家”,更是一个白人殖民者,一个拥有语言、金钱、教育与绘画技艺的欧洲男人。他拥有画布,也拥有解释画布的权力。

女性的身体成了剧场的中心——但她们不说话,不演戏,不回望,只是被静静摆放在那儿,如同一张写好剧本的皮肤,一道供人参观的风景。

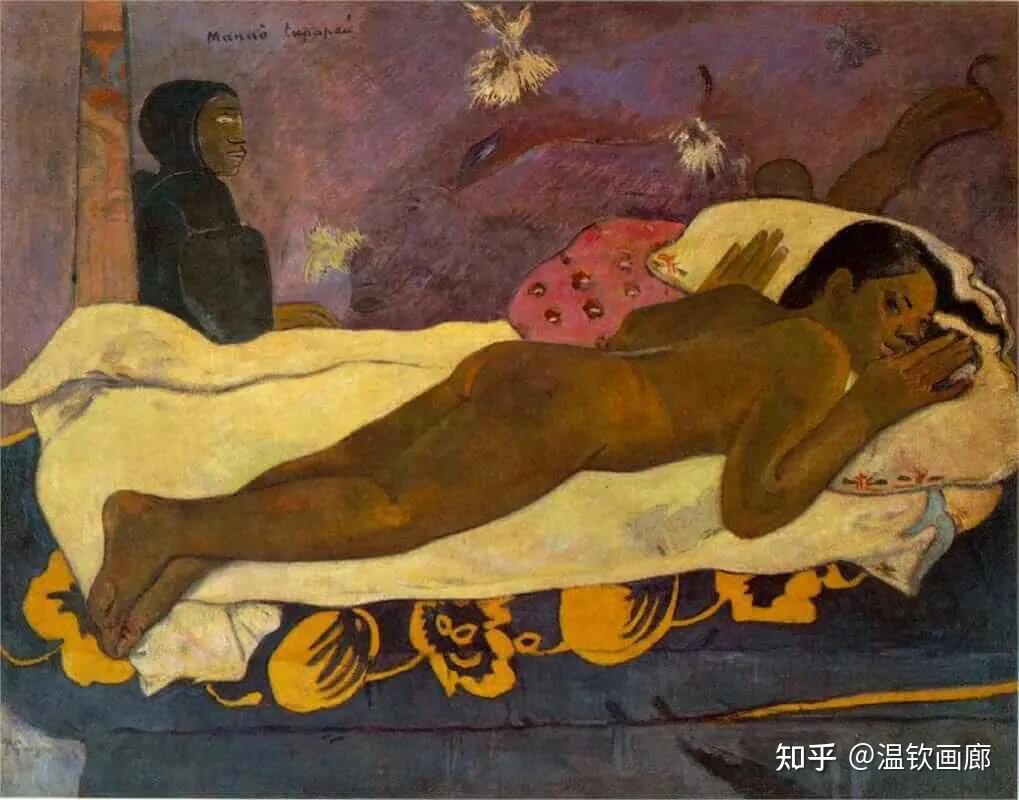

《灵魂的守望者》1892

高更的象征主义,即他“神秘”的愿望,在这幅画布上没有比这更明显的了。也许马内的《奥林匹亚》与此有关,但显然,高更与年长的大师不同,其意图不仅仅是一幅美丽的裸体画。

幸运的是,他自己告诉我们一些他的目标,因为在他的信件和日记中,他描写了这幅作品,仿佛这是他艺术方法和目标的一个典型例子:“一个年轻的本地女孩趴着,露出她害怕的脸。她躺在一张铺着蓝色帕雷奥和一张浅铬黄色床单的床上......被一种形式、一种运动所俘获,我画它们,除了裸体外,没有其他关注。就目前而言,这是对裸体的略显不雅的研究,但我希望把它作为一幅贞洁的描绘,并赋予它本土的感觉、性格和传统。”

高更在《玛娜欧·图帕帕乌》(Manao Tupapau,《灵魂的守望者》)中画下塔希提少女深夜独卧床榻的场景。少女一丝不挂,目光凝固,床边站着一个幽灵般的黑影——据说是塔希提神话中的“死灵”。

但真正的幽灵,也许是那个正在画她的高更自己。

《两个年轻的大溪地女人和一个童话般的魔鬼》1902

六、重看沉默:在争议中重新理解高更的“他者美学”

站在今天的展厅里,高更的画作依然炽热而迷人:色彩像原始森林一样繁茂,线条像低语的神话,构图如梦境般沉静又危险。可在这一切美感的背后,那个问题依然无法回避——我们该如何看待这些画中沉默的女性?

她们既是高更的缪斯,也是他艺术王国中最无权的臣民。她们是视觉的中心,却没有叙述的资格;是画面的焦点,却从未拥有自己的名字。

《沐浴者》1897

我们当然可以说:“高更是19世纪的人,他的殖民态度是那个时代的产物。”但这并不能成为搁置批评的借口。毕竟,正是因为高更的影响如此深远,我们才更应细看他留下的影子。

他的画,不只是美的创造,也是观看方式的塑形者。

《召唤》1903

今天我们再看《我们从哪里来?我们是谁?我们到哪里去?》,看到的不只是神秘与象征,而是一个欧洲艺术家如何借助“异族女性”来讲述关于“人类命运”的宏大叙事——但这种叙事,剔除了被描绘者本人的历史、语言与声音。

这正是后殖民艺术史学者哈米德·达布希(Hamid Dabashi)所说的:“帝国不只是征服土地,更征服叙述。”

但也不能简单地将高更贴上“压迫者”或“罪人”的标签。一味道德化的批判,同样会遮蔽艺术更深的矛盾与张力。

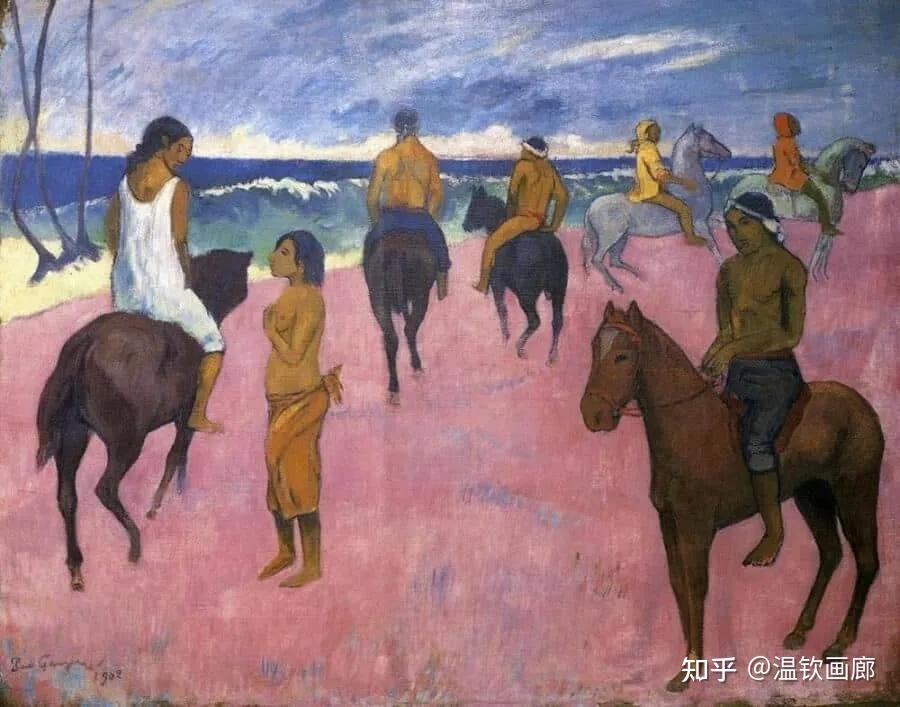

《海滩上的骑手》1902

我们必须同时承认两件事:

高更是一位伟大的形式革新者。他为现代艺术带来了前所未有的色彩自由、造型解放与文化混融;

他也是一位带着幻想滤镜、从他者身体中提取视觉符号的殖民参与者。

这两者并行不悖,正是因为这份复杂,才需要我们在美学与伦理之间找到新的观看方法。

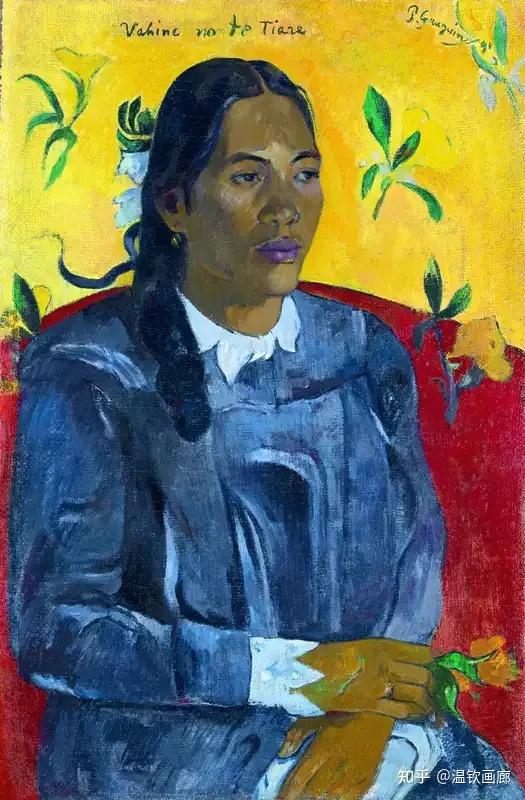

《塔希提女人》1891

或许,我们不应再把高更的画仅仅看作“关于塔希提女性”的肖像,而应看作一个西方男人面对世界他者时的心理显影图——欲望、焦虑、权力、迷恋与不安交织其间。

她们的沉默,也许不是绝对的沉默。

而是一种被涂抹的语言,一种等待被重新聆听的视觉证词。

七、镜中的谁?

“他者之镜”其实也是一面反射的镜子。高更在其中寻找的是远方的女人、失落的自然与原始的纯粹,但最终看到的,是他自己——一个时代的逃亡者、现代性的幻梦编织者。

而今天,当我们凝视那些画中沉默的目光时,或许也正是在拷问自己:

在这个视觉仍旧充满偏见与权力的世界里,我们是否也在重复那种凝视?

《亚当和夏娃》1902

“The female model is not a person, she is a motif, a form, a color.”

“女性模特不是人,她是一个动机、一种形式、一块颜色。”

- Paul Gauguin

温钦画廊私洽代理国际顶流艺术家的原作(如果客户有其他特定艺术家作品的需求,我们会用海外艺术资源为您寻找):

巴勃罗·毕加索 Pablo Picasso,安迪.沃霍尔, 文森特.梵高Vincent Gogh, 亨利.马蒂斯Henri Matisse, 弗里达·卡罗 F.KAHLO, 格哈德·里希特 G.Richter, 威廉·阿道夫·布格罗 W A Bouguereau, 马克·夏加尔M. Chagall, 克劳德·莫奈 C.Monet, 伦勃朗·哈尔曼松·凡·莱因 Rembrandt, 圭尔奇诺 Guercino, 马蒂亚·普雷蒂 Preti, 翁贝特·波丘尼 U. Boccioni, 鲁西奥·芳塔纳 L.Fontana, 弗朗西斯·培根 F. Bacon, 让-米歇尔.巴斯奎特J.M.Basquiat, 拉斐尔·桑西 Raffaello, 卡纳列托 A. Canaletto, 保罗·委罗内塞 Veronese, 皮埃尔.奥古斯特.雷诺阿 P.A. Renoir, 保罗.塞尚P.Cezanne, 雷尼·马格利特 R.Magritte, 萨尔瓦多.达利 S. Dali, 阿梅代奥.莫迪利亚尼 A.Modigliani, 希罗尼穆斯·博斯 H.Bosch, 弗朗西斯科.戈雅 F.Goya, 彼得.保罗.鲁本斯 P.P. Rubens, 丁托列托 Tintoretto, 弗朗索瓦·布歇 F. Boucher, 安东尼·凡·克 A.Van Dyck, 弗朗西斯柯·德·苏巴朗 F. Zurbaran, 草间弥生, Kaws, 奈良美智, 赵无极等